国立大学法人の教育研究環境に思う 〜教育環境と研究環境、どちらの違いが大きいか〜

以前弊BLOGにて、国公大学の学生教員職員数の関係を示し、国公立大学における教育環境を明らかにしました(国公立大学の教育環境に思う 〜情報の可視化により見えてくること〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG)。今回は、費用面から、国立大学の置かれた環境を探ってみます。

今回データを取得したのは、各国立大学法人の財務諸表です。各国立大学法人は、独立行政法人通則法により財務諸表の作成、文部科学大臣への提出、一般への閲覧が定められており、またその財務諸表の内容は国立大学法人法施行規則により定められています。

(財務諸表等)(※読み替え後)

第三十八条 独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を文部科学大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付けなければならない。

(財務諸表)

第十五条 法第三十五条 において読み替えて準用する独立行政法人通則法第三十八条第一項 に規定する文部科学省令で定める書類は、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結国立大学法人等業務実施コスト計算書及び連結附属明細書とする。

今回は、各国立大学法人における教育・研究にかける費用の違いを見てみようと思います。そのため、財務諸表の中から損益計算書の数値を参照することにしました。損益計算書とは

国立大学法人等の運営状況を明らかにするため、一会計期間に属する国立大学法人等のすべての必要とこれに対応する収益とを記載して当期純利益を表示し、準用通則法第44条にいう利益または損失を確定するため、当期純利益に必要な項目を加減して、当期総利益を表示するものです。損益計算書では教育・研究等の目的別のコストが明らかになり、また大学の収益の構造が明らかになります。(P57)

(図解でわかりやすいQ&A 国立大学法人の会計と実務ポイント100,新日本監査法人編,ぎょうせい,2004)

とあり、つまり一年間に生じた費用を内容別に表示してある書類です。

損益計算書における各費目は、以下の定義になっています。

- 教育経費:国立大学法人等の業務とし学生等に対し行われる教育に要する経費

- 研究経費:国立大学法人等の業務として行われる研究に対する経費

- 診療経費:附属病院における教育、研究及び診療の実施に要する経費

- 教育研究支援経費:附属図書館、大型計算機センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の教育及び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用するものの運営に要する経費

- 受託研究費:受託研究及び共同研究の実施に要する経費

- 受託事業費:受託事業及び共同事業の実施に要する経費

- 役員人件費:国立大学法人等において役員に対し支払われる給与、賞与、諸手当、退職給付又はこれに類する経費

- 教員人件費:国立大学法人等において教員に対し支払われる給与、賞与、諸手当、退職給付又はこれに類する経費

- 職員人件費:国立大学法人等において役員及び教員を除く一切の者に対し支払われる給与、賞与、諸手当、退職給付又はこれに類する経費

- 一般管理費:事務局等の国立大学法人等全体の管理運営を行うために要する経費

- 財務費用:支払利息等財務関係にかかわる経費

- 雑損:その他の経費(P58)

なお、国立大学法人会計基準では、1から9までを事業費としています。

教育経費と研究経費はそれほど簡単に区分できるものではありません。そのため、「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」では、以下のとおり教育経費に関する具体的な例示が行われています。

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」

教育経費:入学試験、正課教育、特別授業、進学(就職)準備、入卒業式等、補習及び個別指導教育、学生納付金免除、学生に対する保健サービス、課外活動、教育目的の附属施設、公開講座等に要する経費(P60)

また、同指針では、区分が困難な場合は、経費が使用される場所を以て区分するとなっています。

大学における人件費を除く業務費及び一般管理費は、3における定義等による区分を原則とするが、上記3による区分が困難である場合は、下記の例示を踏まえ、当該業務が実施される場所を基に区分することができる。業務が実施される場所の判断にあたっては、当該場所(部屋等)の主たる使用目的によることとし、複数の使用目的をもって設置された場所については、主たる使用目的により区分する。(P61)

- 教育経費:講義室等、学生実験室等 など

- 研究経費:教員研究室、教員実験室、研究目的附属施設 など

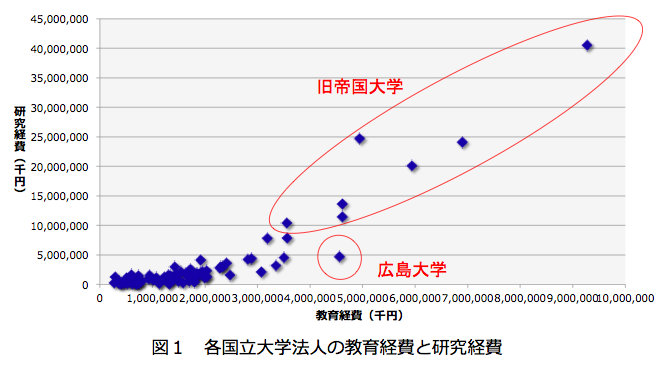

図1に、各法人の平成24事業年度財務諸表における損益計算署から教育経費及び研究経費を抽出しプロットしたものを示します。図1から、金額が増加するほど教育経費、研究経費ともばらつきが大きくなっていることがわかります。また、研究経費の上位は旧帝国大学が占めていること、教育経費は広島大学は旧帝国大学と同等の支出をしていることがわかります。法人に規模により教育経費、研究経費の金額が異なることが示唆されますね。

図2に、各国立大学法人の事業費に占める教育経費、研究経費の割合を示します。事業費に占める教育経費、研究経費の割合は概ね20%以内の範囲にあること、総合研究大学院大学のみ大きく外れた位置にプロットされていることがわかります。総合研究大学院大学は、各大学共同利用機関法人等と協定を結び、研究者や学生の派遣を行っています。そのため、法人単体で保持する教育研究リソースはそれほど大きくなく、管理費等が少なくなり、必然的に教育経費が占める割合が高くなっていると考えます。

しかし、総合研究大学院大学以外の分布は少し違和感があります。教育経費と研究経費は、基本的にはゼロサムに近いはずですので、右肩下がりの分布になるのかなと思っていました。図2の値が分析に適した値ではない可能性があります。そこで、各法人の規模に応じた状況を確認します。

図3に、各法人をグループに分けた上での事業費に占める教育経費と研究経費の割合を示します。なお、グループ分けは、「国立大学法人の財務分析上の分類」に従いました。

- Aグループ:学生収容定員1万人以上、学部等数概ね10学部以上の国立大学法人

- Bグループ:医科系学部を有さず、学生収容定員に占める理工系学生数が文科系学生数の概ね2倍を上回る国立大学法人

- Cグループ:医科系学部を有さず、学生収容定員に占める文科系学生数が理工系学生数の概ね2倍を上回る国立大学法人

- Dグループ:医科系学部のみで構成される国立大学法人

- Eグループ:教育系学部のみで構成される国立大学法人

- Fグループ:大学院のみで構成される国立大学法人

- Gグループ:医科系学部その他の学部で構成されA~Fのいずれにも属さない国立大学法人

- Hグループ:医科系学部を有さず、A~Fのいずれにも属さない国立大学法人

図3から、A,D,Gのグループとその他のグループで分布の集合が異なる傾向にあることがわかります。つまり、医学部の有無により分布が異なると推測できます。医学部を保有すると必然的に附属病院を有することになり、診療経費が発生しますから、事業費に占める教育経費や研究経費の割合が医学部を保有しない大学より小さく算出されるのでしょう。本記事では、各大学の教育研究状況を費用から確認するということが趣旨ですので、直接的に教育研究環境と関連しない附属病院分の経費の影響を除外する必要があります。ただし、単純に損益計算書の診療経費分のみ除外しても、附属病院に係る人件費分の影響を除外できません。

そこで、各法人の財務諸表附属明細書中にある「開示すべきセグメント情報」から附属病院(歯学部附属病院を含む)分の経費(診療経費、人件費など)を抽出し、損益計算書上の数値から除くことで、附属病院に関する費用の影響を除外することとしました。

図4に、附属病院に係る費用を除外した値(補正値)による事業費に占める教育経費と研究経費の割合を示します。比較的線形に近い右肩下がりの分布になり、補正は適切に行われたと考えます。以降は、この補正値を元にグラフを作成しています。

図4から、Aグループは事業費に占める教育経費の割合が低く研究費の割合が高いこと、C,E,Hグループは事業費に占める教育経費の割合が高く研究費の割合が低いことがわかります。Aグループは、RU11に所属するような研究大学が多いため、研究経費の割合が高いのだろうと推測できます。また、C,E,Hグループは医学部を保有せず人文社会科学系中心の学部構成であるためその研究特性から研究経費の割合が低いのだろうと推測できます。ただし、Hグループの一部の大学は理工系学部が中心であるため、C,E,Hグループの中でも研究経費の割合は比較的高めに現れています。

図5に、各法人における学生一人当たりの教育経費と教員一人当たりの研究経費を示します。ここで採用した学生数及び教員数とは、大学基本情報の学生数(昼夜、学部大学院、聴講・研究生等含む)と教員数(本務者)で示された数値です。なお、同ページに掲載がなかった東京芸術大学、富山大学、豊橋技術科学大学、政策研究大学院大学については、同法人の平成24年度事業報告書に記載された学生数及び本務教員数を採用しました。

図5から、概ね各法人とも学生一人当たりの教育経費がほぼ同一である中で大学院大学や筑波技術大学が特に多いこと、教員一人当たりの研究経費は分散が大きいことがわかります。

大学院大学は学生数が少ないため、学生一人当たりの教育経費が多いのだろうと推測できます。また、筑波技術大学は、聴覚・視覚に障害を持つ人を対象とした日本国内唯一の国立大学であり、大学の特性上、情報保障への配慮など教育に対し通常の国立大学以上にリソースを割いていることが推測できます。

図6に、学生一人当たりの教育経費と教員一人当たりの研究経費のヒストグラム及び累積相対度数を示します。図6から、概ね9割程度の法人が学生一人当たりの教育経費が500円未満であること、概ね8割程度の法人が教員一人当たりの研究経費が4000円未満であることがわかります。学生一人当たりの教育経費はほぼ全ての法人で同じような値である一方、教員一人当たりの研究経費は4000円を境として研究経費が特に多い法人とそうでない法人に区分できます。

弊BLOG記事(国公立大学の教育環境に思う 〜情報の可視化により見えてくること〜 - 大学職員の書き散らかしBLOG)でも「国立大学は、規模に差こそあれ教員と職員がバランス良く配置されている」と結論づけましたが、教育環境について、経費の面においても各国立大学で同一の環境が保持されている可能性が示唆されました。これは意外でしたね。各法人とも運営費交付金が削減される中、教育環境は維持しようと頑張っているということでしょうか。

一方、研究環境について、教員一人当たりの研究経費は法人ごとの違いが比較的大きく、研究環境に差が生じていることが示唆されました。これは、現在の日本の研究費配分の課題として挙げられることもある研究経費の偏在化とも一致すると感じています。このような状況がどのようにして形成されたのか、一人当たりの金額が減少しているのかなどを明らかにするためにも、平成16年以降の推移についていずれ確認したいですね。

今回の分析は、どのような費用を教育経費や研究経費に充てるか各法人が同一の分類を行っているという前提で行われたものです。そのため、各法人が具体的な費用の分類をどのように行っているかが重要ですが、その点は確認できず、不安が残るところです。また、損益計算書上の「教育研究支援経費」については、今回の分析の対象外としましたが、やはり大学の教育研究を語る上で重要な費用だと思いますので、その扱いを明確にするとともに何らかの分析を行いたいと思っています。さらに、今回は大学全体の状況を丸め込んだ平均値を用いましたが、学部・研究科毎の状況も気になるところです。

今回の記事のような費用面だけでは、当たり前ですが、教育研究の質という点には言及できません。ただ、教育と研究で異なる状況にある可能性が示唆された点は、個人的には大きな発見でした。研究環境の衰退は、長期的には教育の質の衰退にも繋がることです。どのような資源配分が適切なのか、改めて考えてしまいます、